Air�f�}�K�W��

�p�ɂɋN���Ă錋�I

�A���~�T�b�V�����I���Ȃ��Ȃ�āA����Ȏ��͂��蓾�Ȃ�!

�A���~�T�b�V�����I���Ȃ��Ȃ�āA����Ȏ��͂��蓾�Ȃ�!

�v�����炲�w�E���܂����B

�u�A���~�T�b�V�́A�M�`�����������̂ŁA�����ɗ₽���Ȃ�B�����ɒg������C���ڐG���āA�K���A��Ɍ��I����!!���I���Ȃ��Ȃ�Ă��蓾�Ȃ��v

�Ƃ̂��ӌ��ł����B

���ʂ̉Ƃ́A�����Ȃ�܂��B

�������AAir�f�͈Ⴂ�܂��B����́A���Ύ��x�A��Ύ��x��I�_���x�Ȃǂ̃}�j�A�b�N�Șb�͔����ŁA������₷���������܂����A�ȉ��̕\�����K�������������Ƃ͌�����܂���B�Q�l���x�ɕ����Ă�����������K���ł��B

Air�f�����AAir�f���AAir�f��B���f���ł́A�A���~�T�b�V�E�y�A�K���X���̗p���܂������A�ߋ�1�x�����I�����͂���܂���B

���R�́A�Η����Ɣ��f���Ă��܂��B

��C�̐����́A

78%�����f

20%���_�f

1%�������C�B

�c��1%���A���̑��C�́B�ƌ����܂��B

����98%���߂�A���f�Ǝ_�f�͌��I���鎖�͂���܂���B

���I�̌����ƂȂ�̂́A1%���x�̐����C�ł��B

�܂�A���I���鐅���C�́A��C����1%�����܂܂�Ă��Ȃ����ɂȂ�܂��B

�����āA���̐����C�́A�₽���ꏊ�ֈړ����A�����Ō��I����ƌ����Ă��܂��B

��ʂ̉Ƃł́A�����C���������A�₽���ꏊ�ɕt���A�Ƃǂ܂鎖�Ō��I!�������A�J��Ԃ����ő�ʂ̐������������܂��B

���̎��A�C�̂���t�̂ɕω����鎖���u���]�ځv�ƌ����܂��B

�Ⴆ�A������X�ɕω����鎖���u���]�ځv�ƌĂ�܂��B

���̑��]�ڂɂ́A��ʂ̃G�l���M�[�Ǝ��Ԃ��K�v�Ƃ���܂��B

�Ⴆ�A��1���b�g�����A-20���̗Ⓚ�ɓ��ŁA�X�ɂȂ�ɂ́A��8���Ԃ���10���ԕK�v�B

�܂�A�����C���A�t�̂̐��ɕω�����ꍇ���A��������̃G�l���M�[�ƁA���̕t�����Ԃ��K�v�B�������A�C�̂̐����C�ł�����A�����Ԃ�����Ȃ�Ď��͂���܂��A���̕t�����Ԃ͕K�v�Ƃ���܂��B

��ʂ̉Ƃł́A�O�C�ɗ�₳�ꂽ�A���~�T�b�V�ɁA�����C���A��莞�ԕt�����鎖�ŁA�C�̂��琅�ւƕω����܂��B

���̈�莞�ԕt�����|�C���g�B

Air�f�ł́A�����C���A���~�T�b�V�ɁA��莞�ԕt�����鎖���o���܂���B

��ɂ������Ƃ����Η����������Ă���Air�f�ł́A�����C�������I�ɒʋC�w�։^��܂��B���ꂪ�A�uAir�f�Ō��I���������Ȃ��v���R�B

�A���~�T�b�V���g����Air�f�����A���A��B���f���ŁA�ߋ���،��I���������Ă��Ȃ��̂́A�����C���A���~�T�b�V�Ɉ�莞�ԕt���o���Ȃ����炾�Ɣ��f���Ă��܂��B

�܂�A�C�̂���t�̂ɕω�����ɂ́A���̏�ł����ƂƂǂ܂�h��莞�ԁh���K�v!�ƌ������B���ꂪ�A�Η��ŖW�����邩��A���I�ł��Ȃ��B

�������A�ʋC�w�ɑ���ꂽ�����C���A�ǂɕt�����鎖�Ȃ��A�����I�ɊO���։^�яo�����̂ŁA���I�ł��Ȃ��B

Air�f�́A���́A��莞�Ԑ����C���Ƃǂ܂鎖���o���Ȃ������A�A���~�T�b�V��A�ʋC�w�ł����I���������Ȃ����R���Ɣ��f���Ă��܂��B

�X�ɁA���̐����C�͂ƂĂ������Ȍ��q�̏W�܂�B0.0000004�o

�����ނ��ʂ蔲����قǏ����ȗ����ƌ����܂��B���̗��������ށA�Ǎނ�ʂ蔲���āA�Ǔ����ɐN���A�Η��[���̕Ǔ����Ń��b�N�����I����̂��A�u�Ǒ̓����I�v�ƌĂ��A�Ƃōł��|�����ہB

�Ǔ����ŕω��������́A�����ԕǓ����ɂƂǂ܂�A�ؕ����H�������N�����܂��B�Z�܂�����C�Â����ƂȂ��A�Ƃ�Ǔ�������j��Ǒ̓����I�B

������A�T�b�V��K���X���A���I���Ȃ������T�b�V��g���v���K���X�ɕύX���Ă��A�Ǔ����̌��I��h����킯�ł͂���܂���B

������Air�f�ł́A���̕Ǒ̓����I�����}�����܂��B

�����炪���̏؋�!

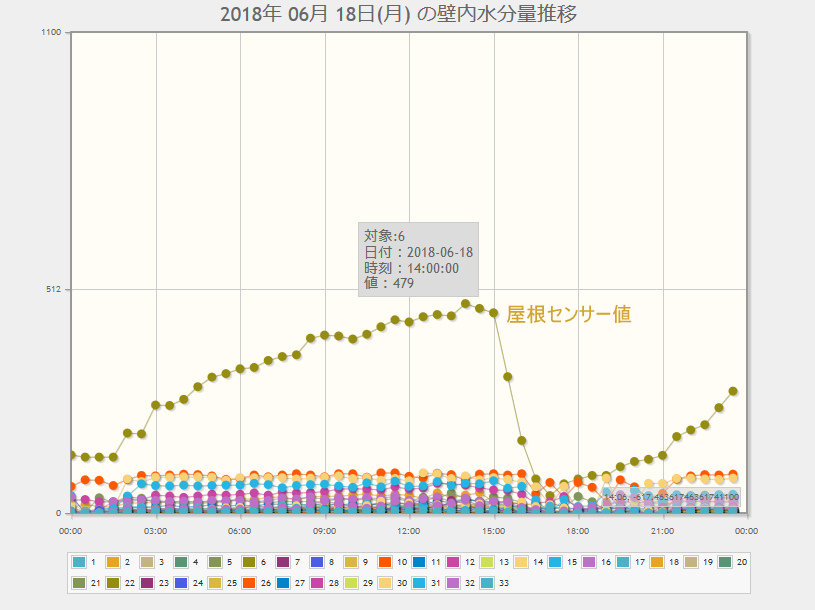

Air�f���f���Ǔ����̐�Ύ��x�O���t���������������B���x���㏸���n�߂�5���A�O����Ύ��x��������A������Ύ��x��������A�����āA�Ǔ�����Ύ��x��������!�ˑR7g���x�̐�Ύ��x�����ێ����Ă��܂��B����́A�����C���Ǔ����ɓ��荞��ł��Ȃ����������M�d�ȃO���t�B

6����������A�ˑR�Ǔ�����Ύ��x��8g���x�B������7���A�㏸����O����Ύ��x�Ǝ�����Ύ��x�ɑ��āA�Ǔ������x�͈ˑR10g���x�B������8���A�ł����x���㏸���鎞���ł��A�Ǔ������x��10g���x�܂ł����㏸���Ă��܂���B

9����������A10����������A���X�ɉ��~���ē~�G�ɓ���܂��B

���ăZ�����[�X�t�@�C�o�[���g�����A�f�M����7�A���C�����f�M�Z��A5���O����Ύ��x�ƁA�Ǔ�����Ύ��x��������B

6����������A7����������B�Ǔ����́A�O����Ύ��x�Ɠ�����17g�B�ł����x���㏸����8���ł́A�Ǔ�����Ύ��x��23.4g�܂ŏ㏸�B�����I���������Ă����������Ȃ��A����A���łɔ������Ă���\���������Ǔ������ɒB���Ă��܂��B

���������AAir�f�̕Ǔ�����10g�O��B���ꂪ�Η��ŁA�T�b�V��K���X�̌��I�A�X�ɂ́A�Ǔ����̌��I��}������Air�f�̐^����!

�������A���̗��R������܂����A������͍���!

�����Ⓒ�����v���̊F�l�A���ꂪ�A���Ђ����f�����u�A���~�T�b�V�ł����I���������Ȃ����R�v�ł��B�ԈႦ�Ă���\��������܂����A�Q�l�ɂ��Ă�����������K���ł��B

Air�f�����I���Ȃ����R

Air�f�����I���Ȃ����R�́A�������������Ă��邩��ł͂���܂���B

������́AAir�f�k�C�����f���A���̓��O�ɒu���ꂽ�����x�v��3���ԋL�^��������ł��B

�O�C�́A�[��|10���ȉ��܂Œቺ�B

���I�́A�U�b�N�������ƁA�������10���ȏ�Ⴂ�ꏊ�Ŕ�������ƌ����܂��B

�O�C���|10���܂ʼn�����ƁA���ۂ͊O�C�����܂ʼn�����̂���ʓI�B

���R���Ɍ��I���r�b�V���E�E�E�B

�������AAir�f�̏ꍇ�A���ۂ��A20������23���A�����ƕς�炸�B

���ꂪ�A���I���������ɂ������R�ł��B

�X�ɁA����1.8g�̊O����Ύ��x�ɑ��āA�����̐�Ύ��x�́A������Ȃǂ͈�؎g�p�����ɁA����4g�A�O�����������x�����ێ��A�ߊ����Ƃ͖����̊������܂��B

���ꂪ�A�����^���ł��Ȃ������Z�p!

���Ă�Ȃ琥��AAir�f���ǂ����B

���I�Ɋւ��āI

���I�Ɋւ��āI

Air�f���m���f���A���I�����I

2���̌��I�͋v���Ԃ�ł����I

���������̂́A6�Ԃ�12�ԃZ���T�[�B

����͉����̊����ɐݒu�����Z���T�[�ł��B

�����Ȃ̂ŁA�ǂ����邱�Ƃ��ł��܂���B

���A���ɂȂ镔���ł�����܂���B

�������Air�f��ヂ�f���̌��I�I

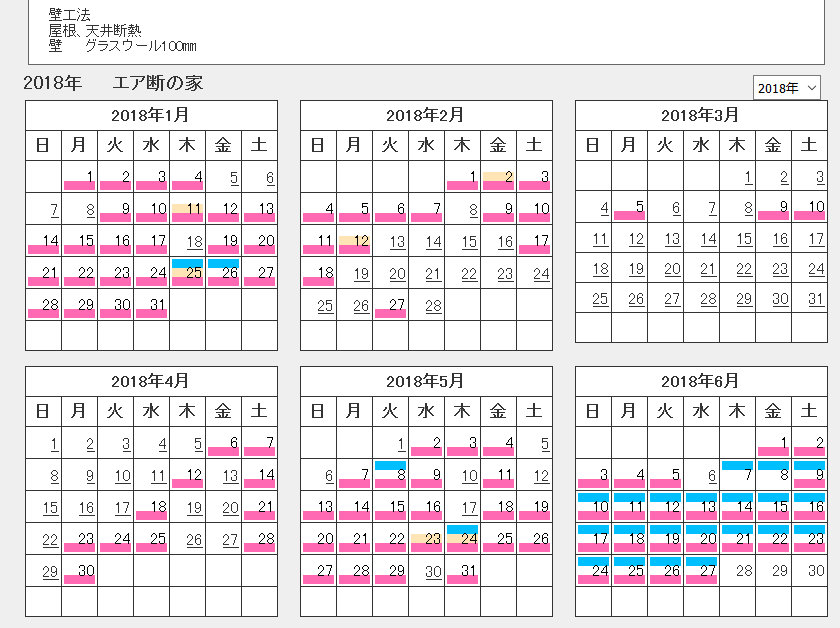

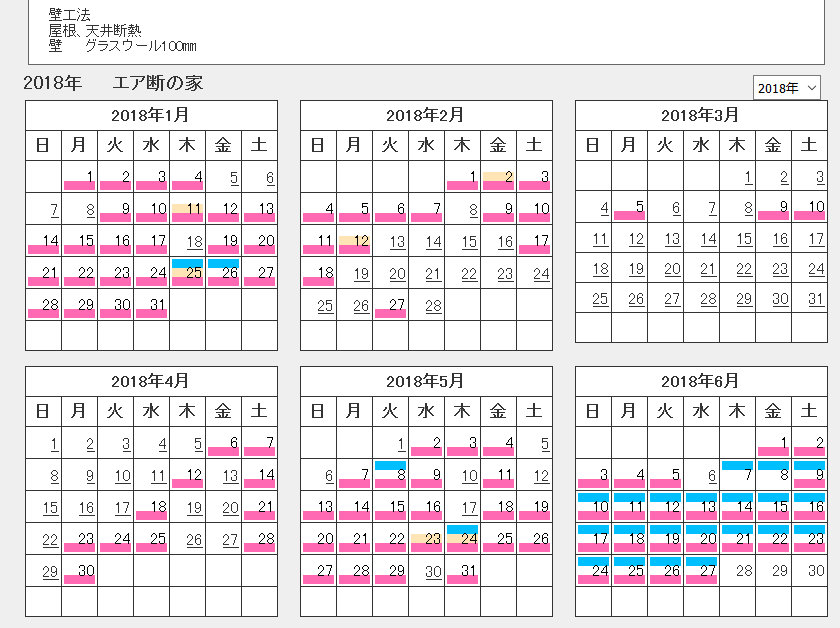

2��5�A6�A7�A11�A12���ƌ��I���������Ă��܂��B

���������m�����̂́A�S��10�ԃZ���T�[�B

�܂�A10�Ԃ�����̒ʋC���s�\���I�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�����ɁA�߂��̃t�@�����ғ����āA�����Ԍ�ɂ͔������~�܂�܂��B

�������AAir�f���m���f���̌��I�͉����ށA���̉��Ȃ̂ŁA�ǂ����邱�Ƃ��ł��܂���B

�������́A�ʏ�N���蓾�邱�ƂȂ̂ŁA���ł͂���܂��A�Η��Ŋ������ꍇ�ƁA�����łȂ��ꍇ�̈Ⴂ��������Ǝv���āA�������܂��B

Air�f���m���f���A2��13���A����������12�ԃZ���T�[���A10�����됅�������m�I

���̎��͂����Ɋ������悤�ł��B

����������2��14�����A�O���Ɠ����悤�ɔ����B

�����ė����A2��15���A�������傫���Ȃ�܂������A�����ɂ͎����B

�������A2��17���A�����ɔ������n�߁A2��18���͔������傫���Ȃ�A2��19����12�ԃZ���T�[�ɉ����āA6�ԃZ���T�[�܂Ŕ����B

20���~�܂������Ɍ������������A21���Ăє����c

�Η����������Ȃ��ƁA���̂悤�ɒ����I�ɁA�_���_���Ɣ����������܂��B

���ꂪ�A�Ǔ����A�������A������������A�ؕ��ɐڐG�������I�������H�𑣐i�B

�ؕ��̑ϗ͂��啝�ɒቺ���邱�ƂŁA�ϐk�����������ʂɂ��q����܂��B

���ꂪ���I���X�N�I

��ȉƂ��A�Z�l���C�t���Ȃ������ɁA�Ɠ�������j����ȓz�I

�i�匙���ł����A�S�L�u���̕���100�{�}�V�j

�X�ɁA�C�������߂��ŋ߂̉Ƃł́A���̌��I���X�N������B

�Ǔ����A�������A�����Ŕ������܂��B

������́AAir�f���m���f���A�ߋ�9�N�ԂɌ��I�������������ł��B

���C�����A���I�������������ł��B

�����āA�s���N���C���́A���I���X�N�����܂��Ă�����ł��B

2016�N�͂���Ȋ����A���̔N�́A�s���N���C���̌v�Z���s�Ȃ��Ă��Ȃ������̂ŁA�s���N���C���͕\������Ă��܂���B

�����炪2017�N�A�s���N���C���\���J�n�A�قڂقځA�s���N���C�����_������قǁA���I���������₷���G���A�B

���C�����`���z������܂����A�S��6�ԁA12�ԃZ���T�[�B

�܂艮�����������̃Z���T�[�ł��B

���I���Ă��A���ł͂Ȃ������ł��B

����2018�N�A��C�ɐ��C���������I

���C�����_�������̂����v118���ԁB

1�N��3����1�ŁA���I�������������ƂɂȂ�܂��B

�䕗�̒��������N�ŁA���x�������������Ƃ��e�������Ǝv���܂��B

���ꂪ�A�Ǔ����A�������A�������Ƃ�����A�Œ�5�J���ԁA���ɔG��Ă��邱�ƂɂȂ�A�ǂ�Ȗ؍ނł����H���܂��B

����2019�N�A�s���N���C���͔N���\������A���I���X�N���������Ƃ������܂��B

���C����44���ԓ_���B

����2020�N�B

�s���N���C���͈ˑR�����ł����A���C���͌����B

�N��12�������_�����܂���ł����B

��2021�N�����C���́A4���̂ݓ_���B

2022�N�́A�N��2�������_���B

�ł����Ȃ������N�ł��B

2023�N�́A22���ԓ_���B

������2024�N�A2��22�����݂ŁA3���ԓ_���I

���̂悤�ɁA�O�C���x�ɂ���Č��I�������X�N�͕ω����܂��B

���̃��X�N�ɍ��킹�āA�t�@�������A���I��}������̂�Air�f�ł��B

Air�f�łȂ��ꍇ�A�N��1�`2��A�������A������_�����āA�؍ޕ��H���m�F���邱�Ƃ������߂��܂��B

�u���H���Ă���ǁ[����H�v

�u���A�E���^���͌��I���Ȃ��̂ł���?�v

���I���܂��B

�������������A�ǂ�Ȓf�M�ނł����I���܂��B

�f�M�ނɌ��炸�A�ǂ�ȃ��m�ł����I���܂��B

�y���I�̏����z

�����艷�x���Ⴂ���m�ɁA�����C���܂�C���G�ꂽ��

�y�Ǔ����̒f�M�ނ����I��������z

����

�@���z�����ނƁA�����A�O�ǂ̉��x���A�}���ɉ�����܂��B

�@���ɁA�_���������ꂽ��Ԃ͋}���ɉ��x��������܂��B�i���˗�p�ƌ����܂��j

�@���x���������������A�O�ǂ́A�Ǔ����̒f�M�ނ̔M���D���܂��B

�@�M�����������f�M�ނɐG��Ă���̂́A�����C����������܂Ă̋�C�ł��B

�@�₽���f�M�ނɐڐG���������C���g���h�ւƕω����܂��B

�@������u�Č^���I�v�ƌ��������ł��B

���~

�@�₽����C�ɐG�ꂽ�����A�O�ǂ́A�}���ɉ��x�������܂��B

�@�����A�O�ǂ́A�Ǔ����̒f�M�ނ̔M���D���܂��B

�@���̗₽���f�M�ނɁA�����Œg�߂�ꂽ��C���ڐG���܂��B

�@���ɁA�R�Čn�g�[�@��Œg�߂�ꂽ��C�ɂ́A�����C����������܂܂�Ă��܂��B

�@���̐����C���A�₽���f�M�ނɐG��āg���h�ւƕω����܂��B

�@������u�~�^���I�v�ƌ��������ł��B

���������A���̋������́A�ē~���Ɍ��I���������ɂ��������ł��B

���A�E���^���ł��낤�ƁA�Z�����[�X�t�@�C�o�[�ł��낤�ƁA�����������Ό��I���܂��B

����ɁA����n�Ō��I����������ƁA���Q�ւƔ��W���܂��B

�i���邱�Ƃő̐ς������A�l�X�Ȃ��̂�j�܂��B�_�炩�����A�E���^���Ȃǂ͈ꌂ�Ŕj��邻���ł��B�j

�u�Z�����[�X�͎��C���z�����ނ̂ŁA���I���Ȃ��ƕ����܂������v

�������������A�Z�����[�X�����I���܂��B

�����āA���C���z�����ގ��͂���܂���B

���Ɏ��C���z�����Ƃ�����A����͎��C����Ԃł��B

�Z�����[�X�͐A�����@�ێ��Ȃ̂ŁA���C��ƕ��邻���ł��B

Air�f�n�E�X�ł́A���C��ŋ����I�ɋ�C�����A��ɕ����������Ɠ�����Ԃ����o���Ă��܂��B

�����猋�I���ɂ����̂ł��I�I

�������������A�ǂ�Ȓf�M�ނł����I���܂��B

�f�M�ނɌ��炸�A�ǂ�ȃ��m�ł����I���܂��B

�y���I�̏����z

�����艷�x���Ⴂ���m�ɁA�����C���܂�C���G�ꂽ��

�y�Ǔ����̒f�M�ނ����I��������z

����

�@���z�����ނƁA�����A�O�ǂ̉��x���A�}���ɉ�����܂��B

�@���ɁA�_���������ꂽ��Ԃ͋}���ɉ��x��������܂��B�i���˗�p�ƌ����܂��j

�@���x���������������A�O�ǂ́A�Ǔ����̒f�M�ނ̔M���D���܂��B

�@�M�����������f�M�ނɐG��Ă���̂́A�����C����������܂Ă̋�C�ł��B

�@�₽���f�M�ނɐڐG���������C���g���h�ւƕω����܂��B

�@������u�Č^���I�v�ƌ��������ł��B

���~

�@�₽����C�ɐG�ꂽ�����A�O�ǂ́A�}���ɉ��x�������܂��B

�@�����A�O�ǂ́A�Ǔ����̒f�M�ނ̔M���D���܂��B

�@���̗₽���f�M�ނɁA�����Œg�߂�ꂽ��C���ڐG���܂��B

�@���ɁA�R�Čn�g�[�@��Œg�߂�ꂽ��C�ɂ́A�����C����������܂܂�Ă��܂��B

�@���̐����C���A�₽���f�M�ނɐG��āg���h�ւƕω����܂��B

�@������u�~�^���I�v�ƌ��������ł��B

���������A���̋������́A�ē~���Ɍ��I���������ɂ��������ł��B

���A�E���^���ł��낤�ƁA�Z�����[�X�t�@�C�o�[�ł��낤�ƁA�����������Ό��I���܂��B

����ɁA����n�Ō��I����������ƁA���Q�ւƔ��W���܂��B

�i���邱�Ƃő̐ς������A�l�X�Ȃ��̂�j�܂��B�_�炩�����A�E���^���Ȃǂ͈ꌂ�Ŕj��邻���ł��B�j

�u�Z�����[�X�͎��C���z�����ނ̂ŁA���I���Ȃ��ƕ����܂������v

�������������A�Z�����[�X�����I���܂��B

�����āA���C���z�����ގ��͂���܂���B

���Ɏ��C���z�����Ƃ�����A����͎��C����Ԃł��B

�Z�����[�X�͐A�����@�ێ��Ȃ̂ŁA���C��ƕ��邻���ł��B

Air�f�n�E�X�ł́A���C��ŋ����I�ɋ�C�����A��ɕ����������Ɠ�����Ԃ����o���Ă��܂��B

�����猋�I���ɂ����̂ł��I�I

���I�̎���

�s���N�����I���X�N�̍��܂������ł��B

�㔼����102���ԁA���I���X�N��������܂����B

������I��������邽�߂ɁA���ꂼ��K���̃t�@���������ĉ�����Ă��܂��B

���F�́A���ۂɌ��I�������������Ă��܂��B

�f�[�^����A�����Ɏ��t���������Z���T�[�����������m���Ă��邱�Ƃ�������܂��B

���̕����͌��I���Ă���薳�������ł����A���ۂɊ��̉��łǂꂭ�炢�̌��I���A�ǂꂾ���̊��ԑ������I���������O���t�͍����ł������Ǝv���܂��B

�ڂ����f�[�^�͂�������������������B

�i�p�X���[�h���K�v�ł��B�j

�㔼����102���ԁA���I���X�N��������܂����B

������I��������邽�߂ɁA���ꂼ��K���̃t�@���������ĉ�����Ă��܂��B

���F�́A���ۂɌ��I�������������Ă��܂��B

�f�[�^����A�����Ɏ��t���������Z���T�[�����������m���Ă��邱�Ƃ�������܂��B

���̕����͌��I���Ă���薳�������ł����A���ۂɊ��̉��łǂꂭ�炢�̌��I���A�ǂꂾ���̊��ԑ������I���������O���t�͍����ł������Ǝv���܂��B

�ڂ����f�[�^�͂�������������������B

�i�p�X���[�h���K�v�ł��B�j

�����Ō��I�A�����ĐJ�r

�����ɑ�ʂ̌��I�I�����ăJ�r

�V�z����̏������x�́A���90���ȏ�ł����B

�����t�@�����p�ɂɓ����Ă��܂����B

2�N�ڂɓ���ƁA�������x�͉�����܂����B�i�R���N���[�g�������������Ǝv���Ă��܂����B�j

3�N�ڂ͏������x��50���ȉ��ɂȂ�A�����t�@�������܂蓮���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�����3�N�ڂ�7���A�I�[�i�[���ُL�ɋC�t���A�������m�F����ƈ�ʌ��I���Ă��܂����I

���̂Ƃ��̏������x��45���ȉ��I

�����Č��I����悤�Ȏ��x�ł͂���܂���B

�����̉��x�Ǝ��x����I�_�v�Z���Ă��A���I���Ȃ����x�Ǝ��x�ł����B

�Ƃ��낪�A�O�C�����x�Ə��������x�ōČv�Z����ƁA�I�_���͂邩�ɒ��������I��ԁB

�����͌��I���邱�ƂŎ��x������������Ԃł����B

�i�������x�����ŘI�_�f���Ă͑ʖڂł����j

���̌��ʂ���A�������x�Ŕ��f����̂ł͂Ȃ��A�S�ẴZ���T�[�l����I�_�v�Z����v���O�����ɕύX���܂����B

�܂����̍��A�^���X�̗��ɐJ�r�������B

�����ɔ����������I���̏��ʂ��āA�����Ɏ�荞�܂ꂽ��C�͑�ʂ̎��C��ттĂ����̂��Ǝv���܂��B

�X�ɁA�I�[�i�[����A�����t�@���̓������u���܂蓮���Ȃ��v�ݒ�ɕύX���Ă������Ƃ��A���I�ɂȂ����������ł����B

3�N�ڂɓ���A�����R���N���[�g�̐����������������Ɣ��f���āA�u���܂蓮���Ȃ��v�ݒ�ɕύX�����ق��ł��B���z�����d�ɂ��[���G�l���M�[��ڎw���Ă����炵���A�����ł��d�͂��J�b�g���邱�Ƃɒ��͂������ʂł����B

�����t�@����30wh���x�ł��B1��8���ԓ������ꍇ�ł�1����190�~���x�B

�t�ɁA�^���X�̔����ւ���J�r�̏�����p�ɐ����~�����������Ƃ��l����ƁA�t�@�������������͂邩�Ɉ����Ǝv���܂��B

�i�V���A����Q�ɂȂ��郊�X�N������܂��B�����t�@���͕p�ɂɓ����悤�ɐݒ肵�ĉ������j

�C�ɋ߂������ŁA���x���������Ƃ����I�̌����������Ǝv���܂��B

�ǐL�F

�����t�@���́A���I����������O�ɓ����o���ݒ�ɂȂ��Ă��܂��B

�ύX����ꍇ�́A�戵�H���X�ɂ����k���������B

�V�z����̏������x�́A���90���ȏ�ł����B

�����t�@�����p�ɂɓ����Ă��܂����B

2�N�ڂɓ���ƁA�������x�͉�����܂����B�i�R���N���[�g�������������Ǝv���Ă��܂����B�j

3�N�ڂ͏������x��50���ȉ��ɂȂ�A�����t�@�������܂蓮���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�����3�N�ڂ�7���A�I�[�i�[���ُL�ɋC�t���A�������m�F����ƈ�ʌ��I���Ă��܂����I

���̂Ƃ��̏������x��45���ȉ��I

�����Č��I����悤�Ȏ��x�ł͂���܂���B

�����̉��x�Ǝ��x����I�_�v�Z���Ă��A���I���Ȃ����x�Ǝ��x�ł����B

�Ƃ��낪�A�O�C�����x�Ə��������x�ōČv�Z����ƁA�I�_���͂邩�ɒ��������I��ԁB

�����͌��I���邱�ƂŎ��x������������Ԃł����B

�i�������x�����ŘI�_�f���Ă͑ʖڂł����j

���̌��ʂ���A�������x�Ŕ��f����̂ł͂Ȃ��A�S�ẴZ���T�[�l����I�_�v�Z����v���O�����ɕύX���܂����B

�܂����̍��A�^���X�̗��ɐJ�r�������B

�����ɔ����������I���̏��ʂ��āA�����Ɏ�荞�܂ꂽ��C�͑�ʂ̎��C��ттĂ����̂��Ǝv���܂��B

�X�ɁA�I�[�i�[����A�����t�@���̓������u���܂蓮���Ȃ��v�ݒ�ɕύX���Ă������Ƃ��A���I�ɂȂ����������ł����B

3�N�ڂɓ���A�����R���N���[�g�̐����������������Ɣ��f���āA�u���܂蓮���Ȃ��v�ݒ�ɕύX�����ق��ł��B���z�����d�ɂ��[���G�l���M�[��ڎw���Ă����炵���A�����ł��d�͂��J�b�g���邱�Ƃɒ��͂������ʂł����B

�����t�@����30wh���x�ł��B1��8���ԓ������ꍇ�ł�1����190�~���x�B

�t�ɁA�^���X�̔����ւ���J�r�̏�����p�ɐ����~�����������Ƃ��l����ƁA�t�@�������������͂邩�Ɉ����Ǝv���܂��B

�i�V���A����Q�ɂȂ��郊�X�N������܂��B�����t�@���͕p�ɂɓ����悤�ɐݒ肵�ĉ������j

�C�ɋ߂������ŁA���x���������Ƃ����I�̌����������Ǝv���܂��B

�ǐL�F

�����t�@���́A���I����������O�ɓ����o���ݒ�ɂȂ��Ă��܂��B

�ύX����ꍇ�́A�戵�H���X�ɂ����k���������B