Air�f�}�K�W��

unique_prm_js_blog_header_comment

�uAir�f�̐����H�@�A�����Ԏ��A�����Ăق����f�M�ށv�Ɋւ���

Air�f�́A�ʍގ��g�ǍH�@���тɁA2�~4�H�@�𐄏����Ă��܂��B

�X�W�J�C�H�@�͐������Ă��܂���B

�X�W�J�C�H�@�́A�f�M���\���ɂ߂ĒႭ�A���Ɋ���n��Air�f�̃����b�g�������ł��܂���B(�����f�[�^�������Ă��`�����Ă��܂�)

�����A�ʋC�ǂ�ʂ��ēV�䂩���C���������Air�f�́A�ƑS�̂��M�������ŁA�g������C��������鎖���\�ɂ��܂��B

�X�W�J�C�H�@�ł́A�Ƃ��g�܂鎖�������A�₽���\���̂�ʂ蔲���ċ�C�����荞�݂܂��B���ꂪ�����ŁAAir�f�{���̃����b�g�������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�������A�H���X�₨�q�l�́g�������h�ŁA�X�W�J�C�H�@��I������P�[�X�����邩������܂��A���̍ۂ́AAir�f�A�f�M�����b�g�������ł��Ȃ��������������������B

�������A�g�[�ȊO�́A�z�R�������A�ƒ�L�A���֏L�A�L�b�`���L�����A���I�������X�N�̒ጸ�Ɋւ��ẮA�X�W�J�C�H�@�ł����Ă��A�ς��ʐ��\�����܂��B

���g�ȃG���A�ŁA�g�[�����܂�l����K�v���Ȃ��ꍇ�́A�X�W�J�C�H�@�ł��ǂ��̂�������܂��A���ЂƂ��Ă͂����߂��Ă��܂���B

�ʍޕǍH�@�́A�R�X�g���ƌ����l�����܂����A�ʍޕǍH�@�̏ꍇ�AAir�f�ɕK�v�Ȑ��̃t�@���̐ݒu�A�G�A�R���X���[�u�̐ݒu���ɖʍނɌ����J���邾���Ŏ��t�����܂��B

����Ɣ�ׁA�X�W�J�C�H�@�̏ꍇ�́A�t�@���̐ݒu�A�G�A�R���X���[�u�̐ݒu���A�ݒu�����̉��n�ނ₻�̐l�H(�ɂ�)���K�v�ƂȂ邽�߁A���ʓI�ɃR�X�g�͕ς��Ȃ��ƌ����܂��B

���ɁA�u�f�M�ނ͉����g���Ă��\��Ȃ�!�v�ƂȂ��Ă��܂����A�ՔM�f�M�ނ����͔�����悤�ɂ��`�����Ă��܂��B

�ՔM�f�M�ނ́A�X�W�J�C�H�@����{�Ƃ���̂ŁAAir�f�Ƃ͑������ǂ�����܂���B

����ɁA��������������x�f�[�^���������������B

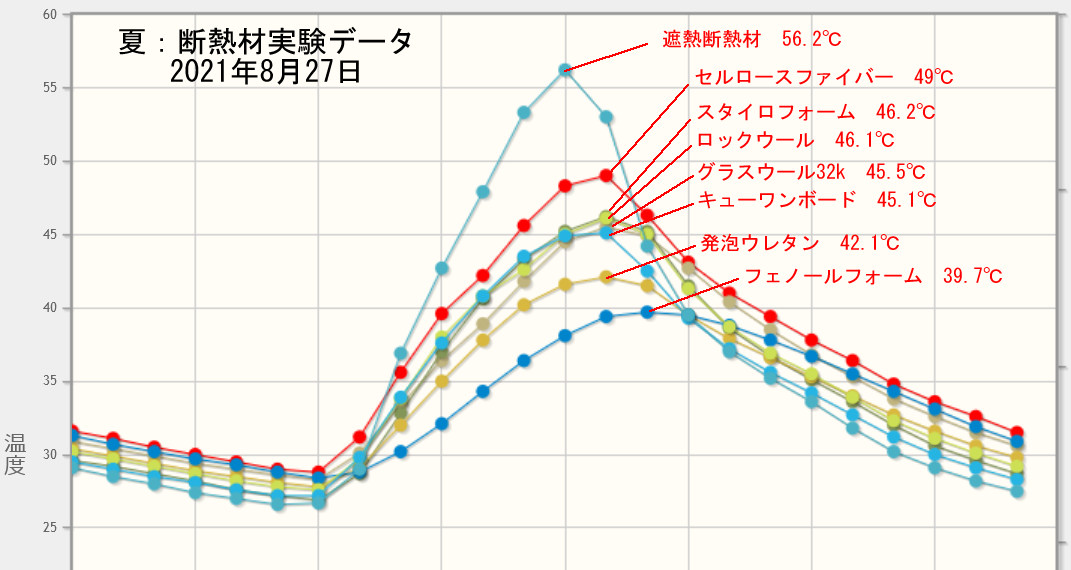

�F�̉��x���A�ՔM�f�M�މ��x�ł��B���̃O���t�����Ƃтʂ��ĉ��x���㏸���Ă܂���ˁB

56.2���A�ł��������x���ϑ����Ă��܂��B

���ɍ����̂��A�ԐF�́A�Z�����[�X�t�@�C�o�[�@49��

���̎����A���X�O���[���́A�X�^�C���t�H�[���@46.2��

���̎����A���C���C�G���[�́A���b�N�E�[���@46.1��

���̎����A�������F�̃O���X�E�[��32k�@45.5��

���̎����A���F�̃L���[�����{�[�h45.1��

���̎����A�R���F�̔��A�E���^���@42.1��

�Ōオ�A�ڗ��F�̃t�F�m�[���t�H�[���@39.7��

�ՔM�f�M�ނ͒f�g�c�ɍ����f�M���\�������Ȃ��Ă��܂��B

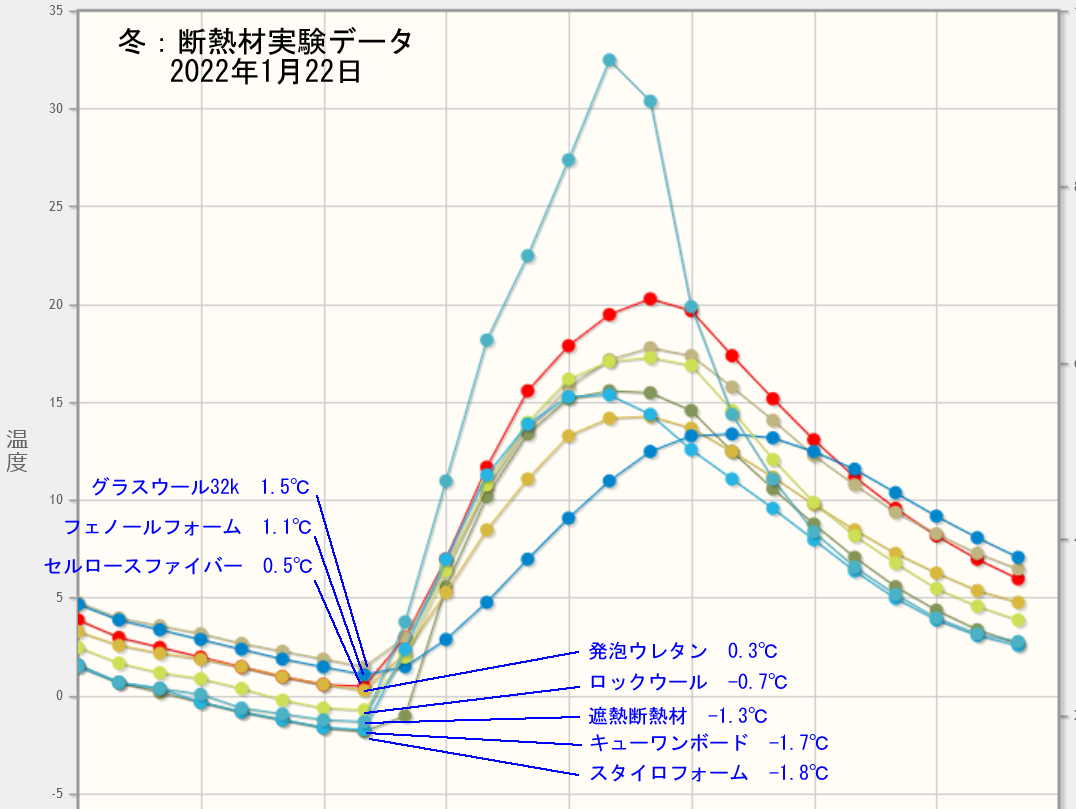

�~�G�����f�[�^�ł́A�ł����x���Ⴂ�̂�

���X�O���[���́A�X�^�C���t�H�[���@�|1.8��

���F�̃L���[�����{�[�h�@�|1.7��

���̎����A�F�̎ՔM�f�M�ށ@�|1.3��

���̎����A���C���C�G���[�̃��b�N�E�[���@�|0.7��

���̎����A�R���F�̔��A�E���^���@0.3��

���̎����A�ԐF�̃Z�����[�X�t�@�C�o�[�@0.5��

���̎����A�ڗ��F�̃t�F�m�[���t�H�[���@1.1��

�Ōオ�A�������F�̃O���X�E�[���@1.5��

�S�Ă̒f�M�ނ́A�����ꏊ�ɒu����ł���̂ŏ����͓����B

�������A�ՔM�f�M�ނ�����4�d�����A����ɁA�N�[���[�{�b�N�X�����Ɏ��߂��Ă���̂ŁA�L���ȏ����ł��B

�ɂ�������炸�A�����f�M���\�͒f�g�c�Ɉ����A�ቷ�f�M�����A���Ɣ�ׂĈ������B

���̗l�Ȍ��ʂ���A�ՔM�f�M�ނ͐������Ă��܂���B

����ɁA�V��f�M�𐄏����Ă��܂��B

���z�V��A�����f�M�̏ꍇ�A��������Ԃ������Ȃ�A���̕��f�M���\���ቺ���܂��B

�f�U�C����A�������L���g�����߂ɁA�ǂ����Ă����z�V��A�����f�M��I������ꍇ�́A�\���̔z�����K�v�ł��B

�����āA1�K���r���O�𐄏����Ă��܂��B

2�K���r���O�ł́A�~�G1�K�ł��g�[���K�v�ł��B

(2�K���r���O�̒g�[��1�K�ɉ���鎖�͂قڂ���܂���)

�������A�ǂ̂悤�Ȏd�l�A�v�ł����Ă��A���I���X�N�����Ȃ��A�ƒ�L�����Ȃ��A�z�R�������Ȃ��͕̂ς��܂���B

�H���X�A���q�l�́g�������h�d���āAAir�f�������p���������܂��悤���肢�\���グ�܂��B

�X�W�J�C�H�@�͐������Ă��܂���B

�X�W�J�C�H�@�́A�f�M���\���ɂ߂ĒႭ�A���Ɋ���n��Air�f�̃����b�g�������ł��܂���B(�����f�[�^�������Ă��`�����Ă��܂�)

�����A�ʋC�ǂ�ʂ��ēV�䂩���C���������Air�f�́A�ƑS�̂��M�������ŁA�g������C��������鎖���\�ɂ��܂��B

�X�W�J�C�H�@�ł́A�Ƃ��g�܂鎖�������A�₽���\���̂�ʂ蔲���ċ�C�����荞�݂܂��B���ꂪ�����ŁAAir�f�{���̃����b�g�������ł��Ȃ��Ȃ�܂��B

�������A�H���X�₨�q�l�́g�������h�ŁA�X�W�J�C�H�@��I������P�[�X�����邩������܂��A���̍ۂ́AAir�f�A�f�M�����b�g�������ł��Ȃ��������������������B

�������A�g�[�ȊO�́A�z�R�������A�ƒ�L�A���֏L�A�L�b�`���L�����A���I�������X�N�̒ጸ�Ɋւ��ẮA�X�W�J�C�H�@�ł����Ă��A�ς��ʐ��\�����܂��B

���g�ȃG���A�ŁA�g�[�����܂�l����K�v���Ȃ��ꍇ�́A�X�W�J�C�H�@�ł��ǂ��̂�������܂��A���ЂƂ��Ă͂����߂��Ă��܂���B

�ʍޕǍH�@�́A�R�X�g���ƌ����l�����܂����A�ʍޕǍH�@�̏ꍇ�AAir�f�ɕK�v�Ȑ��̃t�@���̐ݒu�A�G�A�R���X���[�u�̐ݒu���ɖʍނɌ����J���邾���Ŏ��t�����܂��B

����Ɣ�ׁA�X�W�J�C�H�@�̏ꍇ�́A�t�@���̐ݒu�A�G�A�R���X���[�u�̐ݒu���A�ݒu�����̉��n�ނ₻�̐l�H(�ɂ�)���K�v�ƂȂ邽�߁A���ʓI�ɃR�X�g�͕ς��Ȃ��ƌ����܂��B

���ɁA�u�f�M�ނ͉����g���Ă��\��Ȃ�!�v�ƂȂ��Ă��܂����A�ՔM�f�M�ނ����͔�����悤�ɂ��`�����Ă��܂��B

�ՔM�f�M�ނ́A�X�W�J�C�H�@����{�Ƃ���̂ŁAAir�f�Ƃ͑������ǂ�����܂���B

����ɁA��������������x�f�[�^���������������B

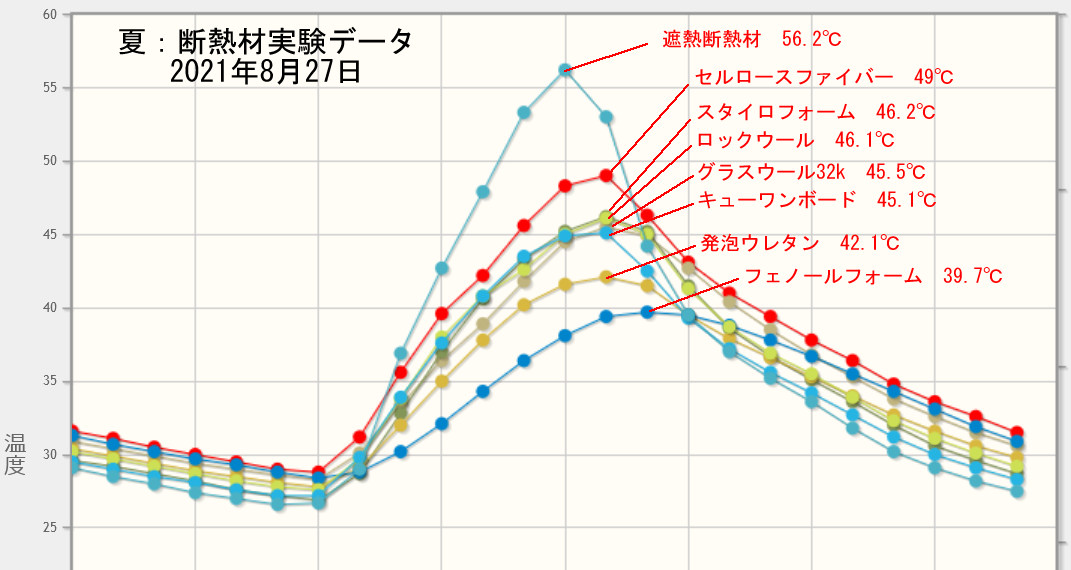

�F�̉��x���A�ՔM�f�M�މ��x�ł��B���̃O���t�����Ƃтʂ��ĉ��x���㏸���Ă܂���ˁB

56.2���A�ł��������x���ϑ����Ă��܂��B

���ɍ����̂��A�ԐF�́A�Z�����[�X�t�@�C�o�[�@49��

���̎����A���X�O���[���́A�X�^�C���t�H�[���@46.2��

���̎����A���C���C�G���[�́A���b�N�E�[���@46.1��

���̎����A�������F�̃O���X�E�[��32k�@45.5��

���̎����A���F�̃L���[�����{�[�h45.1��

���̎����A�R���F�̔��A�E���^���@42.1��

�Ōオ�A�ڗ��F�̃t�F�m�[���t�H�[���@39.7��

�ՔM�f�M�ނ͒f�g�c�ɍ����f�M���\�������Ȃ��Ă��܂��B

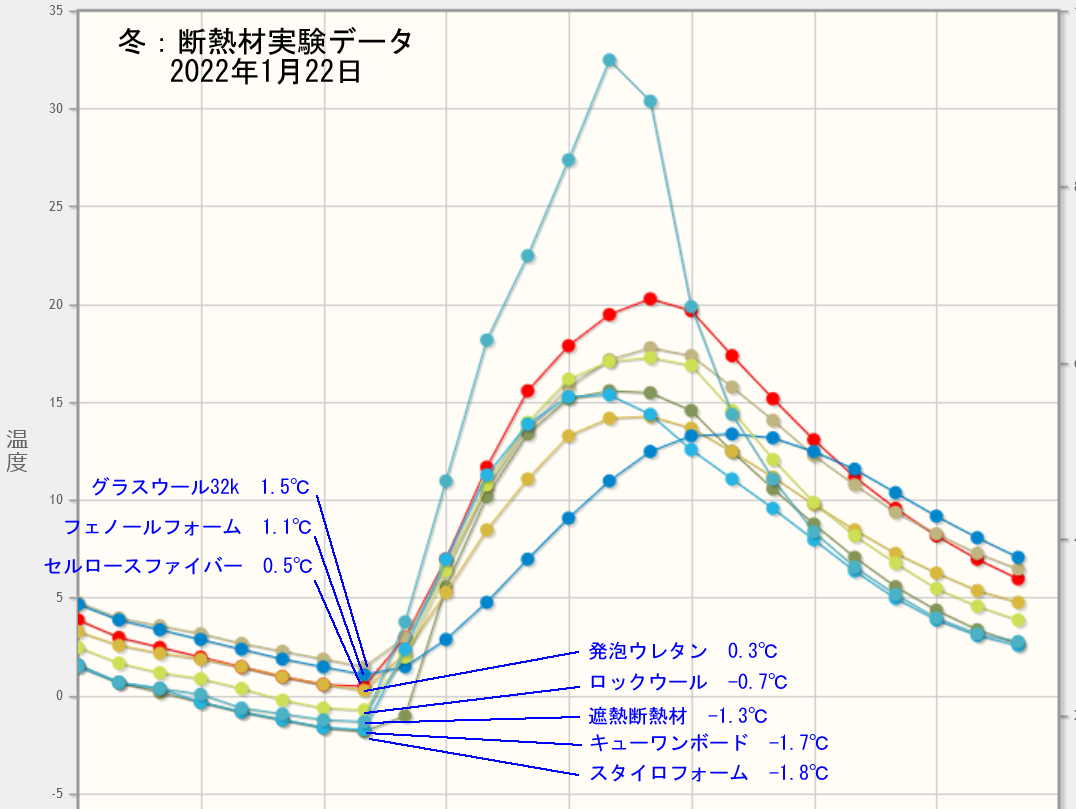

�~�G�����f�[�^�ł́A�ł����x���Ⴂ�̂�

���X�O���[���́A�X�^�C���t�H�[���@�|1.8��

���F�̃L���[�����{�[�h�@�|1.7��

���̎����A�F�̎ՔM�f�M�ށ@�|1.3��

���̎����A���C���C�G���[�̃��b�N�E�[���@�|0.7��

���̎����A�R���F�̔��A�E���^���@0.3��

���̎����A�ԐF�̃Z�����[�X�t�@�C�o�[�@0.5��

���̎����A�ڗ��F�̃t�F�m�[���t�H�[���@1.1��

�Ōオ�A�������F�̃O���X�E�[���@1.5��

�S�Ă̒f�M�ނ́A�����ꏊ�ɒu����ł���̂ŏ����͓����B

�������A�ՔM�f�M�ނ�����4�d�����A����ɁA�N�[���[�{�b�N�X�����Ɏ��߂��Ă���̂ŁA�L���ȏ����ł��B

�ɂ�������炸�A�����f�M���\�͒f�g�c�Ɉ����A�ቷ�f�M�����A���Ɣ�ׂĈ������B

���̗l�Ȍ��ʂ���A�ՔM�f�M�ނ͐������Ă��܂���B

����ɁA�V��f�M�𐄏����Ă��܂��B

���z�V��A�����f�M�̏ꍇ�A��������Ԃ������Ȃ�A���̕��f�M���\���ቺ���܂��B

�f�U�C����A�������L���g�����߂ɁA�ǂ����Ă����z�V��A�����f�M��I������ꍇ�́A�\���̔z�����K�v�ł��B

�����āA1�K���r���O�𐄏����Ă��܂��B

2�K���r���O�ł́A�~�G1�K�ł��g�[���K�v�ł��B

(2�K���r���O�̒g�[��1�K�ɉ���鎖�͂قڂ���܂���)

�������A�ǂ̂悤�Ȏd�l�A�v�ł����Ă��A���I���X�N�����Ȃ��A�ƒ�L�����Ȃ��A�z�R�������Ȃ��͕̂ς��܂���B

�H���X�A���q�l�́g�������h�d���āAAir�f�������p���������܂��悤���肢�\���グ�܂��B

����Air�f���f���n�E�X���f�M�ނ̉Ƃł̌��I����

�Η��^�X�g�[�u1��̏�̂₩��Ŏ�����A�������B

����ɁA��l��l�ŁA�[�H�͘A���g��h�B

�ɂ�������炸�A

�A���~�T�b�V�ɂ��A�K���X�ɂ��A��H�̌��I���������܂���ł����B

�u�A���~�T�b�V�͌��I����v

����́A���z�ƊE�ł͒N�����m��펯�ł��B

�����āA�ؑ��Z��ł́A���̌��I���A�l�X�Ȕ�Q�Ɍq����܂��B

�ȑO�́A�g�J�R��h���l�X�Ȕ�Q�������N�����Ă��܂������A�h���֘A���i���[���������ʼnJ�R�肪����A�t�ɁA�f�M�A�C�����\�����܂������ŁA�g���I�h��U���A�J�R��ȏ�̔�Q�������N�������ʂɌq����܂����B

���̌��I������\�i���A���~�T�b�V�B

�~�G�A�R�Čn�g�[�@����g�p����A�A���~�T�b�V�Ɍ��I����������͓̂��R�B

��������������A����ɃA���~�T�b�V�����I����͕̂K�R�B

����Ȋ��ň�T�ԁI����Air�f���f���n�E�X�ł́A�A���~�T�b�V�ɂ��K���X�ɂ��A�����Ă��̑��̕����ɂ��A�ǂ��ɂ����I�͔������܂���ł����B

�u�A���~�T�b�V�͌��I����v

������ƌ����āA

�A���~�T�b�V���A���I���ɂ��������T�b�V�ɕς����Ƃ���ŁA���I������������A��������ǁA�����Ō��I���������܂��B

�ׂ��������A�~�G�͏������A�ċG�͏����A�����ĕǁA�x�����_�����A�o���R�j�[�����́A�N�����I���������Ă���ƌ����܂��B

�܂�A�����T�b�V�ɕς����Ƃ��Ă��A���̏ꏊ�Ō��I���������Ă���A�ς���Ӗ�������܂���B

�����āA�f�M�Ɋւ��Č����A�Ƃ̑̐ςɑ���T�b�V�����̑̐ϔ䗦��0.04%�A�܂�A1������4�̑̐ς�������܂���B

�ƑS�̂̑̐ς�8%�ɓ�����g�f�M�ށh�������Ă��Ă��A�Ƃ̒f�M���\��ς��鎖���o���Ȃ���ԂŁA�Ƃ�0.04%�A1������4�����Ȃ��T�b�V���A�ǂ�Ȃɍ����ȃT�b�V�ɕς����Ƃ���ŁA�Ƃ̒f�M���\��ς��鎖�͏o���Ȃ��Ǝv���܂��B

�������A�����T�b�V�ɕύX���鎖�ŁA�T�b�V�����I���鎖�͏��Ȃ��Ȃ�܂��B

�������A���̏ꏊ�̌��I��}���Ă���킯�ł͂���܂���B

�T�b�V�Ɍ��I�������Ȃ����Ƃ��Ă��A��������A�����A�o���R�j�[�A�x�����_�����A�����ĕǓ����Ō��I���������Ă��ẮA�����q������܂���B

��Ȏ��́A�A���~�T�b�V�ł����I���Ȃ��d�g�݂��l���o�������Ǝv���܂��B

�A���~�T�b�V�ł����I���Ȃ��������A��������x�����_�A�o���R�j�[�A�����ď�����Ǔ����ł��A���I���������Ȃ������Ӗ����A���I��Q�̖����A�������I�ɒ���������ƂÂ���ɒ�������ƍl���Ă��܂��B

�����̏�A���ꂩ��Ƃ����Ă�F�l�̂����ɗ��Ă�K���ł��B

Air�f�ɂ���

�ڎ�

1.�ϐk���Ɋւ���

�@�ϐk�������߂鎖���K�v�Ȃ̂��H

�@�ϐk�������錴���Ƃ́H

�@�ϐk�����ێ����邽�߂ɂ́c

2.�f�M���Ɋւ���

�@�f�M�ނ̐��\�́A�ǂ���ς��Ȃ��I

�@�i�v�������������J�j

�@�M�`�����̍��Ƃ́H

�@�@�M�`����400�̓��̂₩��

�@�@�@��

�@�@�M�`����16�̃X�e�����X�̂₩��

�@�@�ǂ���������ɕ����E�E�E�E�ǂ����āH�H

�@�f�M�ނ́u�M��f���Ă���킯�ł͂Ȃ��v

3.�M��Η��ŃV���b�g�A�E�g����gAir�f�h�̎d�g��

�@�u�������ʋC�ǁ�1�K�V�䁨1�K�z�C�K�����������v

�@�u�������G�A�R�����e�����t�@�����ʋC�w�����O�v

�@���̗��ꂪ�A�G�A�[�J�[�e���ƂȂ��āA��C�̑w���`���B

�@�G�A�[�J�[�e�����ʂŁA�M�C��C���Ւf���܂��B

4.���Ӗ��ȁu��b�f�M�v

�@�����́A�u�ċG�ł��������A�~�G�ł��g�����v�ꏊ�ł��B

�@���̔M���𗘗p���鎖�����A�u�G�R�ȗ�g�[�v�Ɍq����܂��B

�@��b��f�M���Ă��S�����Ӗ��ł��B

5.������ȁu�����f�M�v

�@�����́A�u�ċG�ł������A�~�G�ł������v�ꏊ�ł��B

�@�����炱���A�����Ɨ��ꂽ�V��Œf�M���s�Ȃ����������I�ł��B

�@�����̔M����������C�Ŋ����āA�V��f�M�ނ��M���Ւf�I

�@���̕��@���ł������������Ɣ��f���Ă��܂��B

6.���Ӗ��ȁu�ՔM�f�M�ށv

�@�u�ՔM�Ƃ́A�M�t�˂ɂ��M�ړ���h�����Ƃ��w������v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�������A�M�̈ړ����R���g���[�����邱�Ƃ͕s�\�I

�@���˂��Ă��邾���ɂ����߂��܂���B

�@�����āA���˂������͑���g�߁A���̔M���Η����鎖�ŔM�͓`���܂��B

�@����ɗ�C�ɑ��ẮA�S�����ʂ�����܂���B

7.��₦�����̃��J�j�Y��

�@��₦�́A��������`���킯�ł͂���܂���B

�@��₦�́A�����A�V��A�ǂ���₳��A�����ɐڐG������C����₳��

�@���ɒ��a���鎖�Ŕ������܂��B

�@�����āA�������甭�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

8.���I�����̃��J�j�Y��

�@�u�₽���ꏊ�Ŕ�������̂����I�v�ł��B

�@���I���������Ă�����A�����₽���ꏊ�ƂȂ�܂��B

�@�~�G�́A�O�C�ŗ�₳�ꂽ�A�V��A�ǁA���Ɍ��I���������܂��B

�@�@�V��A�ǂŔ����������I�́A�����Ԋ������鎖�Ȃ��A�ؕ����H���N�����܂��B

�@�t�H�́A���˗�p�����O�ǂɌ��I���������܂��B�i���C������I���܂��j

�@�@�ǂɁg���h���������܂��B���ɓ��̓�����Ȃ��k�ʂɑ��������B

�@�ċG�́A�����Ō��I���������܂��B

�@�@�����Ŕ����������I���A�����Ԋ������邱�ƂȂ��A�ؕ����H���N�����܂��B

�@�@���H�����؍ނ́A�Ɠ��̏L�����B

�@�@���̏L����k�������āA�V���A��������Ă��邻���ł��B

�@�R�Čn�g�[�@�킩�甭�������ʂ̐����C

�@�@�R�Ă��鎖�ŁA��ʂ̐����C���������܂��B

�@�@�������������C�́A��₳�ꂽ�V��A�ǁA���ɐڐG���Č��I�B

�@�@���Ŕ������錋�I�́A�@���������I���������͓V���Ǔ����̌��I�B

9.�Ɋ��̖k�C���ŁA�Η��^�X�g�[�u2��Œg�[�A���I�[���I�ł����B

�@��ʂ̐����C��������Η��^�X�g�[�u��2��B

�@1�T�ԘA���g�p���āA���I�����̗L���������܂����B

�@���K���X�A�T�b�V�A�ǁA�V��A�ʋC�w�A���I�͊F���ł����B

10.���f�M�ށA����Air�f���f���A�A���~�T�b�V�̉Ƃł����I�[���ł����B

�@��ʂ̐����C��������Η��^�X�g�[�u2��B

�@���̏�ŁA�₩��ɐ������A���x���p�������B

�@��l2���œ���͂݁A�����ő�ʂ̐����C�������܂����B

�@�������A�ƒ��̃A���~�T�b�V�A�K���X�A�ǂ̂ǂ��ɂ����I�͔������܂���ł����B

�@�u�A���~�T�b�V�����猋�I����I�v�ł͂Ȃ��A

�@�u���I����\�������猋�I���Ă��邾���v���Ɣ��f���Ă��܂��B

�@���I���Ȃ������T�b�V�A�g���v���K���X�ɕύX���Č��I��}������ł��A

�@�V��A�ǂŌ��I���������Ă���A�������ɂ͂Ȃ�܂���B

�@���I���������Ȃ��u�\���v�ɕύX���鎖���d�v�ł��B

11.�R�X�p�ŋ��I�Ɋ�Air�f���f�����A�Η��^�X�g�[�u�őS�����g�߂܂����I

�@�R�Čn�g�[�@��ł́A��ʂɔ������錋�I�ɂ��A���Q���������܂��B

�@����ɁA�Η��^�X�g�[�u���R�Ă���ɂ́A��C���K�v�B

�@��C���z�����ގ��Œ�₦�������B

�@�����͊O�C�����A�ς����Ȃ������ƂȂ�܂��B

�@���ꂪ�����ŁA�Η��^�X�g�[�u�ɂ��g�[�͂قڂقڏ��ŁB

�@�k�C���̒g�[�́A�����C�������Ȃ��u�p�l���q�[�^�[�v���嗬�ƂȂ�܂����B

11.5�������AAir�f�Z��ł́A�Η��^�X�g�[�u�ɂ��g�[���\�ɂ��܂��B

�@�@��ʂɔ������鐅���C�́A�^����ɒʋC�w��ʂ��ĊO�����o�B

�@�@Air�f�̊��C�\�͂��A��ʂɔ�������CO2��r�o�B

�@�@�Η��^�X�g�[�u�g�p���ł��ACO2�Z�x500�ȉ��B

�@�@�O���ƕς��Ȃ��������o���܂��B

12.�z�R�������Ȃ����R

�@Air�f�́A�����オ�鏬���ȃz�R�����A�e�����̊��C��ʋC�w�ւƋz���o���܂��B

�@������A�z�R�������|�I�ɏ��Ȃ��B

�@6�N�o�߂����G�A�R�����v�����|�����āA�u���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��ق��Y��v

�@�ƌ������قǂł��B

�@�k�C�����f���̃G�A�R���t�B���^�[�́A3�N�o�߂������݂��u�V�i�v��ԁB

13.�u�����L��Ȃ��v7�N�o�߂���Air�f���m���f��

�@Air�f���m���f���́A���v�w�����Z���Ă��܂��B

�@�T���́A�����l���V�тɗ����A�ɂ��₩�ȉƑ��\���B

�@����ł��A���֏L�A�L�b�`���L�A�ƒ�L�͈����܂���B

14.�O���O�Ӂu�j���X�^�b�t3���ʼnƏē��v���s�B���̓���؏L��Ȃ�Air�f�������f���B

�@�����A�ؓ����z�b�g�v���[�g�ŁA3���A���A��ʂɐH���܂����B

�@�������A�����ɂ́A�L���͑S���c���Ă��܂���ł����B

1.�ϐk���Ɋւ���

�@�ϐk�������߂鎖���K�v�Ȃ̂��H

�@�ϐk�������錴���Ƃ́H

�@�ϐk�����ێ����邽�߂ɂ́c

2.�f�M���Ɋւ���

�@�f�M�ނ̐��\�́A�ǂ���ς��Ȃ��I

�@�i�v�������������J�j

�@�M�`�����̍��Ƃ́H

�@�@�M�`����400�̓��̂₩��

�@�@�@��

�@�@�M�`����16�̃X�e�����X�̂₩��

�@�@�ǂ���������ɕ����E�E�E�E�ǂ����āH�H

�@�f�M�ނ́u�M��f���Ă���킯�ł͂Ȃ��v

3.�M��Η��ŃV���b�g�A�E�g����gAir�f�h�̎d�g��

�@�u�������ʋC�ǁ�1�K�V�䁨1�K�z�C�K�����������v

�@�u�������G�A�R�����e�����t�@�����ʋC�w�����O�v

�@���̗��ꂪ�A�G�A�[�J�[�e���ƂȂ��āA��C�̑w���`���B

�@�G�A�[�J�[�e�����ʂŁA�M�C��C���Ւf���܂��B

4.���Ӗ��ȁu��b�f�M�v

�@�����́A�u�ċG�ł��������A�~�G�ł��g�����v�ꏊ�ł��B

�@���̔M���𗘗p���鎖�����A�u�G�R�ȗ�g�[�v�Ɍq����܂��B

�@��b��f�M���Ă��S�����Ӗ��ł��B

5.������ȁu�����f�M�v

�@�����́A�u�ċG�ł������A�~�G�ł������v�ꏊ�ł��B

�@�����炱���A�����Ɨ��ꂽ�V��Œf�M���s�Ȃ����������I�ł��B

�@�����̔M����������C�Ŋ����āA�V��f�M�ނ��M���Ւf�I

�@���̕��@���ł������������Ɣ��f���Ă��܂��B

6.���Ӗ��ȁu�ՔM�f�M�ށv

�@�u�ՔM�Ƃ́A�M�t�˂ɂ��M�ړ���h�����Ƃ��w������v�Ƃ���Ă��܂��B

�@�������A�M�̈ړ����R���g���[�����邱�Ƃ͕s�\�I

�@���˂��Ă��邾���ɂ����߂��܂���B

�@�����āA���˂������͑���g�߁A���̔M���Η����鎖�ŔM�͓`���܂��B

�@����ɗ�C�ɑ��ẮA�S�����ʂ�����܂���B

7.��₦�����̃��J�j�Y��

�@��₦�́A��������`���킯�ł͂���܂���B

�@��₦�́A�����A�V��A�ǂ���₳��A�����ɐڐG������C����₳��

�@���ɒ��a���鎖�Ŕ������܂��B

�@�����āA�������甭�����Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ł��B

8.���I�����̃��J�j�Y��

�@�u�₽���ꏊ�Ŕ�������̂����I�v�ł��B

�@���I���������Ă�����A�����₽���ꏊ�ƂȂ�܂��B

�@�~�G�́A�O�C�ŗ�₳�ꂽ�A�V��A�ǁA���Ɍ��I���������܂��B

�@�@�V��A�ǂŔ����������I�́A�����Ԋ������鎖�Ȃ��A�ؕ����H���N�����܂��B

�@�t�H�́A���˗�p�����O�ǂɌ��I���������܂��B�i���C������I���܂��j

�@�@�ǂɁg���h���������܂��B���ɓ��̓�����Ȃ��k�ʂɑ��������B

�@�ċG�́A�����Ō��I���������܂��B

�@�@�����Ŕ����������I���A�����Ԋ������邱�ƂȂ��A�ؕ����H���N�����܂��B

�@�@���H�����؍ނ́A�Ɠ��̏L�����B

�@�@���̏L����k�������āA�V���A��������Ă��邻���ł��B

�@�R�Čn�g�[�@�킩�甭�������ʂ̐����C

�@�@�R�Ă��鎖�ŁA��ʂ̐����C���������܂��B

�@�@�������������C�́A��₳�ꂽ�V��A�ǁA���ɐڐG���Č��I�B

�@�@���Ŕ������錋�I�́A�@���������I���������͓V���Ǔ����̌��I�B

9.�Ɋ��̖k�C���ŁA�Η��^�X�g�[�u2��Œg�[�A���I�[���I�ł����B

�@��ʂ̐����C��������Η��^�X�g�[�u��2��B

�@1�T�ԘA���g�p���āA���I�����̗L���������܂����B

�@���K���X�A�T�b�V�A�ǁA�V��A�ʋC�w�A���I�͊F���ł����B

10.���f�M�ށA����Air�f���f���A�A���~�T�b�V�̉Ƃł����I�[���ł����B

�@��ʂ̐����C��������Η��^�X�g�[�u2��B

�@���̏�ŁA�₩��ɐ������A���x���p�������B

�@��l2���œ���͂݁A�����ő�ʂ̐����C�������܂����B

�@�������A�ƒ��̃A���~�T�b�V�A�K���X�A�ǂ̂ǂ��ɂ����I�͔������܂���ł����B

�@�u�A���~�T�b�V�����猋�I����I�v�ł͂Ȃ��A

�@�u���I����\�������猋�I���Ă��邾���v���Ɣ��f���Ă��܂��B

�@���I���Ȃ������T�b�V�A�g���v���K���X�ɕύX���Č��I��}������ł��A

�@�V��A�ǂŌ��I���������Ă���A�������ɂ͂Ȃ�܂���B

�@���I���������Ȃ��u�\���v�ɕύX���鎖���d�v�ł��B

11.�R�X�p�ŋ��I�Ɋ�Air�f���f�����A�Η��^�X�g�[�u�őS�����g�߂܂����I

�@�R�Čn�g�[�@��ł́A��ʂɔ������錋�I�ɂ��A���Q���������܂��B

�@����ɁA�Η��^�X�g�[�u���R�Ă���ɂ́A��C���K�v�B

�@��C���z�����ގ��Œ�₦�������B

�@�����͊O�C�����A�ς����Ȃ������ƂȂ�܂��B

�@���ꂪ�����ŁA�Η��^�X�g�[�u�ɂ��g�[�͂قڂقڏ��ŁB

�@�k�C���̒g�[�́A�����C�������Ȃ��u�p�l���q�[�^�[�v���嗬�ƂȂ�܂����B

11.5�������AAir�f�Z��ł́A�Η��^�X�g�[�u�ɂ��g�[���\�ɂ��܂��B

�@�@��ʂɔ������鐅���C�́A�^����ɒʋC�w��ʂ��ĊO�����o�B

�@�@Air�f�̊��C�\�͂��A��ʂɔ�������CO2��r�o�B

�@�@�Η��^�X�g�[�u�g�p���ł��ACO2�Z�x500�ȉ��B

�@�@�O���ƕς��Ȃ��������o���܂��B

12.�z�R�������Ȃ����R

�@Air�f�́A�����オ�鏬���ȃz�R�����A�e�����̊��C��ʋC�w�ւƋz���o���܂��B

�@������A�z�R�������|�I�ɏ��Ȃ��B

�@6�N�o�߂����G�A�R�����v�����|�����āA�u���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��ق��Y��v

�@�ƌ������قǂł��B

�@�k�C�����f���̃G�A�R���t�B���^�[�́A3�N�o�߂������݂��u�V�i�v��ԁB

13.�u�����L��Ȃ��v7�N�o�߂���Air�f���m���f��

�@Air�f���m���f���́A���v�w�����Z���Ă��܂��B

�@�T���́A�����l���V�тɗ����A�ɂ��₩�ȉƑ��\���B

�@����ł��A���֏L�A�L�b�`���L�A�ƒ�L�͈����܂���B

14.�O���O�Ӂu�j���X�^�b�t3���ʼnƏē��v���s�B���̓���؏L��Ȃ�Air�f�������f���B

�@�����A�ؓ����z�b�g�v���[�g�ŁA3���A���A��ʂɐH���܂����B

�@�������A�����ɂ́A�L���͑S���c���Ă��܂���ł����B

���ق̒f�M�ނ��I

���ق̒f�M�ނ��I

����f�M�ނɓ�����H���{�����ƂŁE�E�E

���Ђł́A�l�X�Ȓf�M�ނ̉��x���\�ׂĂ��܂��B

���˂ɂ�鉷�x�����A�Η��ɂ�鉷�x�����A�����āA�`���ɂ�鉷�x�������ʂɒ����B

����ɁA���������f�[�^�������A��͂��Ă��܂��B

����Ȓ��ŁA�������̊ԈႢ���甭���������ق̒f�M�ނɊւ��Ă��������܂��B

�܂�������̎������������������B

������́A�Z�����[�X�t�@�C�o�[�ƃO���X�E�[��10K�̔M�`�������B

�Z�����[�X�t�@�C�o�[�ƁA�O���X�E�[�����i�{�[�����ɓ���āA��������ۗ�܂ŗ�p�B

���x���������鑬�x���v�����܂����B

�O���X�E�[��10K�́A��30����ɂ�0�x���L�^�B

����ȍ~�A0���t�߂��E���E���B

0���t�߂��E���E������̂́A�ۗ�ނł̗�p���\�̌��E�l�I������ł��B

�ۗ�܂���������p�ӂ���A����ɉ�����܂����A����̎����ł́A���E�l�ɒB����܂ł̎��Ԃ�m�肽���̂ŁA1���Ԃ��ƂɁA�V�����ۗ�ނɌ������āA�v�����Ă��܂��B

����Z�����[�X�t�@�C�o�[�́A1����20�����0�x���L�^�B

����ȍ~�A0���t�߂��E���E���B

���x�Ƃ��ẮA2�{�ȏ�̍��������܂����B

�����Ă�����̓X�^�C���t�H�[���ł̎����B

��40����ɁA0�x���B�B

������́A���ݍł��M�`�������Ⴂ�ޗ��t�F�m�[���t�H�[���ƁA32k�O���X�E�[���B

�t�F�m�[���t�H�[����1����20�����0�x�B

32K�O���X�E�[���́A40�����0�x���B�B

�܂Ƃ߂�ƁA30����0���ɓ��B����̂��O���X�E�[��10K

�����āA80����0���ɓ��B����̂��Z�����[�X�t�@�C�o�[�ƃt�F�m�[���t�H�[���B

���̍��͂ǂ�قǂ̂��̂Ȃ̂��H�����������܂��B

�ő��O���X�E�[����30����20�x����0�x�ɉ�����܂��B

���̌�A0�x���L�[�v���āA7���Ԕ���ɁA�ۗ�܂��O���A���̉��x�ɖ߂�Ɖ��肵�܂��B

������A�O���t������Ƃ����Ȃ�܂��B

���ɖ߂鉷�x���z�́A��������Ƃ��Ɠ������z�ƂȂ�̂ŁA���̂悤�ȃO���t���o���オ��܂��B

���̑�`�������A�ۗ�܂̉e������ʐρI

�����Ă����炪�A�Œx�ƂȂ�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[���̃O���t�ł��B

�ۗ�܂̉e�����āA�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[����1����30����0�x�ɓ��B�B

�i��������A�v�Z����₷�����邽�߂�1����30���Ƃ��Ă��܂��B�j

���̌�0�x���L�[�v���āA7���Ԕ���ɕۗ�܂��O���A1����30�������āA���̉��x�ɖ߂�܂��B

���̑�`�������A�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[�����O�C���x�̉e������ʐρI

���́A���́A�ő��O���X�E�[���̖ʐςƁA�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[���̖ʐς́A�����ł��B

�ő��O���X�E�[���̖ʐς́A��ӂ�8�A���ӂ�7�A������15

�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[���ʐς́A��ӂ�9�A���ӂ�6������15

�����͓����Ȃ̂ŁA�ʐς͓����ɂȂ�܂��B

�����A�g�[�^���ʐς͓����ł��A�ł��d�͂������1���т̖ʐς��Ⴄ���ɋC�t���Ǝv���܂��B

�ő��O���X�E�[���́A7.033

�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[����6.1

���̍����A�����\�f�M�ނƁA�����Ȓf�M�ނ̍��ƂȂ�܂��B

����ɁA�O�C���x��1��������ƁA�G�A�R���̏���d�͂�10%�A�b�v����ƌ����܂��B

�܂�A1���т́A15���т���2.5�{�d�͂��K�v�B

�������v�Z�������ʂ�������ł��B

�ő��O���X�E�[����200.633�u

�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[����196.9�u

�g�[���K�v�ȖʐςɊ��Z�������ʁA�����\�f�M�ނƁA�����Ȓf�M�ނł́A1.9%�����ς��܂���ł����B

�܂�A�d�C������1.9%�����ς��Ȃ��I�Ɣ��f�o����Ǝv���܂��B

���ɍő��O���X�E�[���̃G�A�R���オ�N��10���~���Ƃ���ƁA

�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�t�F�m�[���t�H�[���ł́A98,100�~�A1900�~�����ɂȂ�I�ƌ����v�Z�ł��B

30�N��57,000�~�����ɂȂ�I

���ׂ̈ɁA�O���X�E�[�����Z�����[�X�t�@�C�o�[��t�F�m�[���t�H�[���ɃO���[�h�A�b�v����150���~�ȏ���x�����K�v������̂��H�ƂȂ�܂��B

����Ȏ������s�Ȃ����ŁA����āA2��ނ̒f�M�ނ��������Ď���������������܂����B

�P���ȃ~�X�ł������A�z����錋�ʂ��o�����ɁA�ꓯ�����܂����B

�����ōl�����̂��A2��ނ̒f�M�ނɓ�����H���s�Ȃ����I���W�i���f�M�ށB

�I���W�i���f�M��HR1�^

����ɓ�����H�����ǂ����A

�I���W�i���f�M��HR2�^�Ɩ������āA�������s�Ȃ��܂����B

���U�C�N�������Ă���܂����A��ʉE�����I���W�i���f�M��HR1�^

�������I���W�i���f�M��HR2�^�ł��B

�Œx�Z�����[�X�t�@�C�o�[�A�ł��M�`�������Ⴂ�t�F�m�[���t�H�[���̋L�^1���Ԕ����o�߂��Ă��A11.5����17.3�����ێ��B

�ۗ�ނ́A1���Ԃ��ƂɎ�芷���Ȃ���v���B

8���Ԍ�ł��A1�^��6���A2�^��9�����L�[�v�B

���̒f�M�ނ�0���ɒB���钆�A1�^��6���A2�^��9�����L�[�v���錋�ʂ��o�܂����B

����͋��ٓI�I

������A��قǂ̃O���t�ɂ���Ƃ����Ȃ�܂��B

�����Ēg�[���K�v�ȖʐςɊ��Z����ƁA

�I���W�i���f�M��HR1�^�́A�O���X�E�[���f�M�ނɔ�ׂ�53%�_�E���B

�I���W�i���f�M��HR2�^�Ɋւ��Ă�76%�_�E���B

�܂�A�N��10���~�̃G�A�R���オ

�I���W�i���f�M��HR1�^�Ȃ�53000�~�_�E���B30�N��159���~�����ɁB

�I���W�i���f�M��HR2�^�Ȃ�A76000�~�_�E���B30�N�ŁA228���~�����ɂȂ�v�Z�����藧���܂��B

������̗v��������̂ŁA���̌v�Z�����Ă͂܂�Ƃ͌����܂���B

����ɁA�������f�[�^�Ȃ̂ŁA�����̏ꍇ�ǂ��Ȃ�̂��H�͕s�����B

�����ŁA����Air�f���f���n�E�X���f�M�ނ̉Ƃ����ǁB

�������̈ꕔ�ɁA�I���W�i���f�M�އU�^���{�H���܂����B

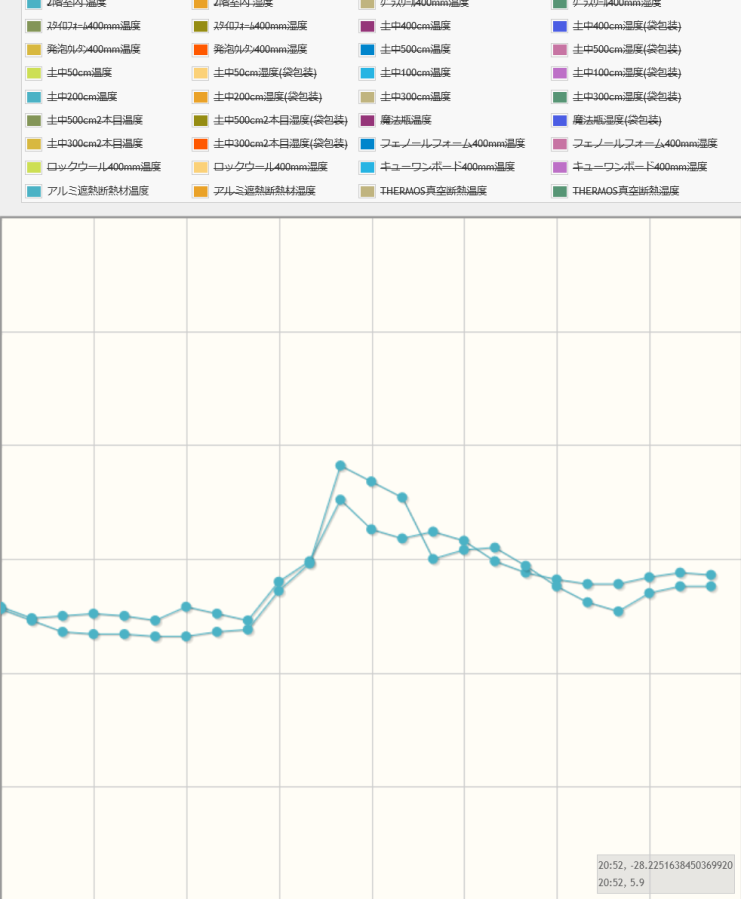

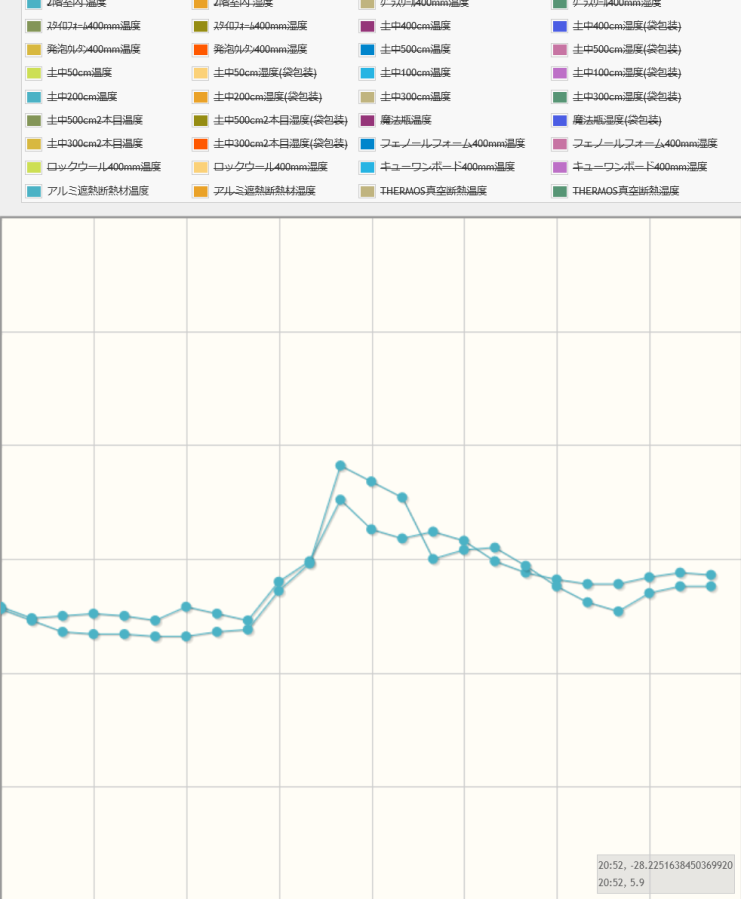

�����炪�A�{�H�O�ƌ�̏��������x�f�[�^�ł��B

�F���O�C���x�A�����Ĕ����F�����������x�ł��B

2��17���̏��������x�́A�O�C���x��1.6���̎��ɁA15.2���܂ʼn�����A16.3���܂ŏ㏸�������ɁA20.7���܂ŏ㏸���Ă��܂��B���x��5.5���B

����3��7���̏��������x�́A�O�C���x��0.2���܂ʼn������Ă��A18���A20.2���܂ŏ㏸���Ă�20.2�����L�[�v�B���x��2.2���B

�ł��O�C�̉��x���₷���������ŁA���|�I�f�M���\���������܂����B

4���ɂ͑S�ʓI�ȉ������s�Ȃ��A��N�Ɣ�r���鎖�Ō��ʂ��m���߂�\��ł��B

�C�ɂȂ�I���W�i���f�M�ނ̔�p�ł����A1�^�A2�^���ɁA����2��ނ̒f�M�ނɊȒP�ȓ�����H���s�Ȃ������ł��B

3�`4���̐l�������������x���Ƃ��������������B

�����āA�Ȃɂ��g�����̂��A������H�Ƃ͉����H�Ɋւ��ẮA���������ʂ��o����ł������Ă��������܂��B

�����A�ǂ���̍ޗ����A���C�Ɏア����������AAir�f�K�{���O������ƂȂ鎖�����������������B

�������A��ヂ�f���n�E�X�ɂ��̗p����\��ł��B

�����̏���ꂩ��Ƃ����Ă�F�l�̂����ɗ��Ă�K���ł��B

Air�f���ӎ���!

Air�f�́A�f�M�ނ͂ǂ�ł�����!�Ƃ��`�����Ă��܂��B

�������A�ՔM�f�M�ނ͂����߂��Ă��܂���B

�ՔM�f�M�ނ̎{�H��͂�����

�ՔM�f�M�ނ́A�u�X�W�J�C�H�@�v����{�Ƃ���̂ŁAAir�f�Ƃ͑������ǂ�����܂���B

����ɁA�ՔM�f�M�ނ́A�u�ď����A�~�����v�f�[�^���o�Ă��܂��B

���ۂɎՔM�f�M�ނ��{�H�����������A6�N�v������͂��Ă��܂����A�Ă̓G�A�R����t���Ă�30���߂��ɒB���A�~�G�̓G�A�R���g�[�����ł͒g�܂�Ȃ������ł��B

(���m���̕����ŁAAir�f�Z��ł͂���܂���)

�ՔM�f�M�ނ́A�A���~�����\��ꂽ�u�v�`�v�`�r�j�[���v�̂悤�Ȃ��̂ł��B

���˂��鎖�͎����ł����A�M�˂��鎖�͂���܂���B

�����āA�ՔM�f�M�ނ��{�H�����Ǔ����́A�h���h�ł͂Ȃ��Η��ɂ��h�M�h���`���܂��B

�ՔM�f�M�ނ́A���́h�M�h��h������Ă��Ȃ��Ɣ��f���Ă��܂��B

����ɁA�~�G�̗₽���́A�h���h�ł͂Ȃ��A�h�Η��h�œ`���̂ŁA�A���~���̎ՔM�f�M�ނł́A�ׂ����ׂ��Ȃ��̂��Ƒz�肵�Ă��܂��B

�܂��A���݂������A�ƂɂƂ��Ắh�����ɓ������h�ƌ�����Ǝv���܂��B

�uAir�f�ł���A�f�M�ނ͂����Ă������Ă�����!�v

����ȕ\�������Ă��܂����A�ʍޕǍH�@�ł��鎖����{�̏�ł��`�����Ă��܂��B�X�W�J�C�H�@����{�Ƃ���h�ՔM�f�M�ށh�́AAir�f�͑Ή��o���܂���B

�������̂قǂ�낵�����肢���܂��B

(�ՔM�f�M�ރ��[�J�[�̊F�l��!�����Ĕے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B�����A�Ƃ̒f�M�ނƂ��Ă͕s�����ł͂Ȃ����Ɣ��f���Ă��܂��B���̏ꏊ�ł̗L�����p�Ɋւ��Ă͔ے�I�ł͂���܂���̂ł�������������)

�Q�l!

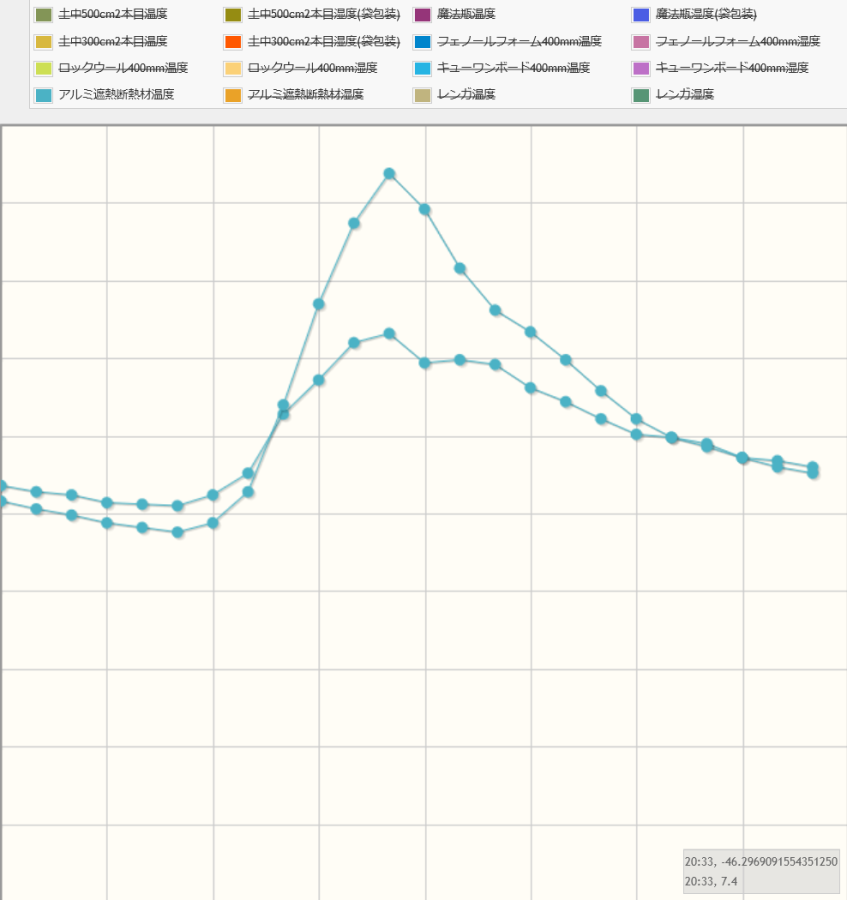

�ȉ��̃f�[�^�́A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�{�b�N�X���A����ɃN�[���[�{�b�N�X�ɓ���āA�ՔM�f�M�ޓ����̉��x���ڂ��L�^�����A�������f�[�^�ł��B

2022�N1��14����������B

�Е����O�C���x�ŁA�Е����A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�ڂ��������̉��x�ł��B

�ǂ��炪�A�O�C���x�Ȃ̂�������܂����ˁB

�܂�A�O�C���x�ƂقƂ�Ǔ������x����!�ƌ������ɂȂ�܂��B

���Ȃ݂ɂ������2021�N8��11���f�[�^�ł��B

50���ɔ��낤�Ƃ��Ă���̂��A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�{�b�N�X�������x�ł��B

���˓����̉e�����āA���������x���݂ɏ㏸���Ă���̂��������肢��������Ǝv���܂��B

����炪�A�u�ՔM�f�M�ނ́A�ƂŎg�p����ɂ��ẮA�f�M�ނƂ��Ă͂ƂĂ����\���Ⴂ!�v�ƍl���闝�R�ł��B

�������A�ՔM�f�M�ނ͂����߂��Ă��܂���B

�ՔM�f�M�ނ̎{�H��͂�����

�ՔM�f�M�ނ́A�u�X�W�J�C�H�@�v����{�Ƃ���̂ŁAAir�f�Ƃ͑������ǂ�����܂���B

����ɁA�ՔM�f�M�ނ́A�u�ď����A�~�����v�f�[�^���o�Ă��܂��B

���ۂɎՔM�f�M�ނ��{�H�����������A6�N�v������͂��Ă��܂����A�Ă̓G�A�R����t���Ă�30���߂��ɒB���A�~�G�̓G�A�R���g�[�����ł͒g�܂�Ȃ������ł��B

(���m���̕����ŁAAir�f�Z��ł͂���܂���)

�ՔM�f�M�ނ́A�A���~�����\��ꂽ�u�v�`�v�`�r�j�[���v�̂悤�Ȃ��̂ł��B

���˂��鎖�͎����ł����A�M�˂��鎖�͂���܂���B

�����āA�ՔM�f�M�ނ��{�H�����Ǔ����́A�h���h�ł͂Ȃ��Η��ɂ��h�M�h���`���܂��B

�ՔM�f�M�ނ́A���́h�M�h��h������Ă��Ȃ��Ɣ��f���Ă��܂��B

����ɁA�~�G�̗₽���́A�h���h�ł͂Ȃ��A�h�Η��h�œ`���̂ŁA�A���~���̎ՔM�f�M�ނł́A�ׂ����ׂ��Ȃ��̂��Ƒz�肵�Ă��܂��B

�܂��A���݂������A�ƂɂƂ��Ắh�����ɓ������h�ƌ�����Ǝv���܂��B

�uAir�f�ł���A�f�M�ނ͂����Ă������Ă�����!�v

����ȕ\�������Ă��܂����A�ʍޕǍH�@�ł��鎖����{�̏�ł��`�����Ă��܂��B�X�W�J�C�H�@����{�Ƃ���h�ՔM�f�M�ށh�́AAir�f�͑Ή��o���܂���B

�������̂قǂ�낵�����肢���܂��B

(�ՔM�f�M�ރ��[�J�[�̊F�l��!�����Ĕے肵�Ă���킯�ł͂���܂���B�����A�Ƃ̒f�M�ނƂ��Ă͕s�����ł͂Ȃ����Ɣ��f���Ă��܂��B���̏ꏊ�ł̗L�����p�Ɋւ��Ă͔ے�I�ł͂���܂���̂ł�������������)

�Q�l!

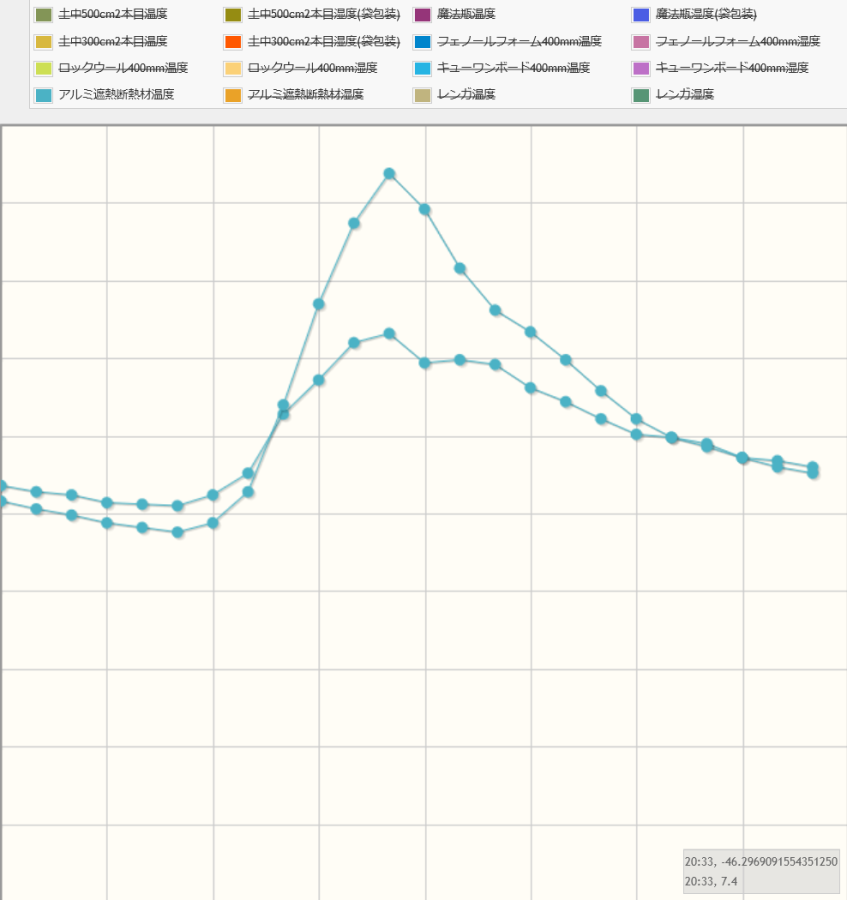

�ȉ��̃f�[�^�́A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�{�b�N�X���A����ɃN�[���[�{�b�N�X�ɓ���āA�ՔM�f�M�ޓ����̉��x���ڂ��L�^�����A�������f�[�^�ł��B

2022�N1��14����������B

�Е����O�C���x�ŁA�Е����A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�ڂ��������̉��x�ł��B

�ǂ��炪�A�O�C���x�Ȃ̂�������܂����ˁB

�܂�A�O�C���x�ƂقƂ�Ǔ������x����!�ƌ������ɂȂ�܂��B

���Ȃ݂ɂ������2021�N8��11���f�[�^�ł��B

50���ɔ��낤�Ƃ��Ă���̂��A�ՔM�f�M�ނŃO���O�������ɂ����N�[���[�{�b�N�X�������x�ł��B

���˓����̉e�����āA���������x���݂ɏ㏸���Ă���̂��������肢��������Ǝv���܂��B

����炪�A�u�ՔM�f�M�ނ́A�ƂŎg�p����ɂ��ẮA�f�M�ނƂ��Ă͂ƂĂ����\���Ⴂ!�v�ƍl���闝�R�ł��B

Air�f���ӎ���!

Air�f�́A�ʍޕǍH�@����{�Ƃ��Ă��܂��B

�X�W�J�C�H�@�ł�Air�f�́AAir�f��{�H�@�ł͂���܂���B

���g�ȃG���A�ł���܂������A����n�G���A�ł́u�X�W�J�C�H�@�v�́A�~�G����1���ŊO�ɗ��̂Ɠ������炢�A�Ƃ��₽���Ȃ�܂��B

�ǂꂾ��Air�f�ɒf�M�͂������Ă��A����1���ł͏Ă��ɐ��A�ǂ����鎖���o���܂���B

�܂��AAir�f�ł͂Ȃ��A��ʓI�ȏZ��ł����Ă��A�X�W�J�C�H�@��I�����鎖�͂����ߏo���܂���B

�������A���݂ł��u�X�W�J�C�H�@�v��I������H���X�����݂��܂��B

�l�X�ȃR�_������A���R�������Ă̎����Ǝv���܂��B

�X�W�J�C�H�@��ے肷�郏�P�ł͂���܂��A����Air�f�ł͂����߂��Ă��܂���B

�������A�H���X�₨�q�l�̃R�_�����ł���A�u�X�W�J�C�H�@�v���̗p���悤���A�u���̍H�@�v�ƕ��p���悤���A���R�ł��B

�����A���ЂƂ��Ă͂����߂��Ă��Ȃ��������������������B

(�ߋ��̋L��http://www.airdan.jp/airdan_blog/diary.cgi?no=11)

�X�W�J�C�H�@�ł�Air�f�́AAir�f��{�H�@�ł͂���܂���B

���g�ȃG���A�ł���܂������A����n�G���A�ł́u�X�W�J�C�H�@�v�́A�~�G����1���ŊO�ɗ��̂Ɠ������炢�A�Ƃ��₽���Ȃ�܂��B

�ǂꂾ��Air�f�ɒf�M�͂������Ă��A����1���ł͏Ă��ɐ��A�ǂ����鎖���o���܂���B

�܂��AAir�f�ł͂Ȃ��A��ʓI�ȏZ��ł����Ă��A�X�W�J�C�H�@��I�����鎖�͂����ߏo���܂���B

�������A���݂ł��u�X�W�J�C�H�@�v��I������H���X�����݂��܂��B

�l�X�ȃR�_������A���R�������Ă̎����Ǝv���܂��B

�X�W�J�C�H�@��ے肷�郏�P�ł͂���܂��A����Air�f�ł͂����߂��Ă��܂���B

�������A�H���X�₨�q�l�̃R�_�����ł���A�u�X�W�J�C�H�@�v���̗p���悤���A�u���̍H�@�v�ƕ��p���悤���A���R�ł��B

�����A���ЂƂ��Ă͂����߂��Ă��Ȃ��������������������B

(�ߋ��̋L��http://www.airdan.jp/airdan_blog/diary.cgi?no=11)